ORIGINAL. Revista nº 41 Septiembre 2025

Antonio Pujol de Castro.

Médico Interno Residente de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital Clínico San Carlos (Madrid). Graduado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Vocal de la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública. Vocal de la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento (AAJM).

El pasado jueves 24 de julio de 2025 tuvo lugar en el Colegio Mayor Santa Teresa (Madrid), la segunda jornada de las Jornadas Formativas 2.0 del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM). En este evento tuvo lugar la mesa titulada “La situación actual de los psicofármacos en España”, a la cual fue invitada la Asociación de Acceso Justo al Medicamento (AAJM). En nombre de la AAJM participamos Juan José Rodríguez Sendín, médico de familia, y yo, Antonio Pujol de Castro, residente de salud pública. En la mesa también participó Marta Chinchilla Moreno, vocal de Salud Pública del CEEM y fue moderada por Sofía Blanco Lucas, vicepresidenta de Política Social y Formación del CEEM.

Durante esta mesa pude hacer una exposición de los principales aprendizajes que he recibido tras leer y escuchar a grandes referentes en el abordaje de la Salud Mental con una perspectiva poblacional como Marta Carmona, Alicia Valdés, Javier Padilla o Belén González.

1. ¿Cuál es la situación actual del consumo de psicofármacos en España? ¿Qué tendencias podemos observar?

El consumo de antidepresivos tiende a aumentar en el periodo de 2019 a 2022, los ansiolítivos vuelven a niveles prepandémicos y los hipnóticos y sedantes se mantienen. El consumo de los tres grupos de psicofármacos sigue un patrón similar. Un consumo mayor en mujeres (entre 1,5 y 3 veces más) que en hombres en los distintos grupos de todas las variables de desagregación. Consumo mayor en desempleados, aumenta con la edad, aumenta cuanto menor es el nivel de renta y cuanto menor es el tamaño del municipio. (BDCAP, 2024)

Todo esto es lo que llamamos determinantes sociales de la salud. Cómo estamos atravesados por distintos ejes (género, nivel socioeconómico, empleo, etc.) y cómo en cada eje se define un extremo más privilegiado y otro más desfavorecido. No obstante:

- Estos ejes no son blanco o negro. Existe un llamado “gradiente social”, por el cual no solo se van a ver afectados los extremos sino todo el espectro de forma gradual. Por ejemplo: no solo los más ricos tiene mejor salud que los más pobres, sino que los resultados en salud se van a ver afectados de forma proporcional en función de qué capacidad económica tengas.

- Estos ejes no son compartimentos estancos cuyo impacto en salud es la suma de los impactos de salud de cada uno de elos. La realidad es que los distintos ejes interaccionan, tanto cuantitativamente (si soy pobre pero tengo papeles en regla, voy a tener mejores resultados en salud que si soy pobre y además estoy en una situación documental irregular) como cualitativamente (en una empresa estadounidense que estaba obligada a contratar a cierto porcentaje de mujeres y cierto porcentaje de negros contrataban mujeres blancas para la atención al público y hombres negros para los trabajos de almacén, pero ninguna mujer negra fue contratada).

2. ¿Qué papel juegan los determinantes sociales y económicos en el incremento del consumo de psicofármacos?

Partimos del concepto de salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.” Tal como describe Javier Padilla, esta definición es una antilogía obsoleta, imposible e incluso dañina, dado que plantea como no saludable todo aquel estado que no sea completamente perfecto. (Padilla, 2019)

Como consecuencia de esta definición se dan varios fenómenos y procesos simultáneos:

- Medicalización: los problemas de la vida cotidiana y las injusticias sociales se despolitizan y se individualizan a través de la patologización. Si tú y yo tenemos desasosiego porque hemos perdido nuestro trabajo, tal vez no necesitamos un psicólogo cada uno para manejar el síntoma, sino una abogada laboralista o un sindicato. “Identificamos (y llamamos a) nuestro desasosiego con la ansiedad o nuestra tristeza con la depresión, lo que nos lleva a una innecesaria y peligrosa psicologización y patologización de todo estado de ánimo, algo que se refuerza con la tendencia actual de la psicología mainstream a tratar estos síntomas como trastornos en sí.” (Valdés, 2024)

- Saludificación: término acuñado por Javier Padilla. Hace referencia a la interiorización de la medicalización y de la cultura de la productividad. En un entorno de extrema competitividad (contra los demás y contra uno mismo), el individuo se convierte en un empresario de uno mismo, el Poder se ejerce de forma reflexiva. Uno se convierte en víctima, verdugo y vigilante. Incluso la prevención se convierte en una herramienta de control social, da prioridad a los especialistas del comportamiento adecuado: qué vas a comer, cuánto ejercicio vas a hacer, con quién vas a acostarte, qué contenidos vas a consumir, etc. Todo desde una óptica invididual que te responsabiliza de los éxitos pero sobre todo de los fracasos.

- Interés industrial-comercial: claramente existen intereses comerciales y toda una industria farmacéutica que va a querer aumentar la prescripción. Hablamos de sus estrategias más adelante.

- A nivel social florece el individualismo, la falta de redes de cuidados y de lucha. La constante conexión y consumo sin reflexión lleva a un estado de desrealización y desmovilización, a discursos de la inacción: “Resulta complicado plantear horizontes de cambio cuando nos sobrevuela la amenaza medioambiental y de la eliminación del propósito de lograr que tengamos unas vidas vivibles.” (Padilla, 2019)

3. ¿Creéis que esta diferencia en la prescripción de psicofármacos entre España y el resto de países de la UE se debe a una deficiente contratación de profesionales del ámbito de la salud mental?¿Cómo pueden las carencias del SNS influir en esta problemática?

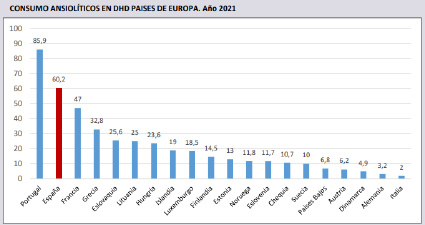

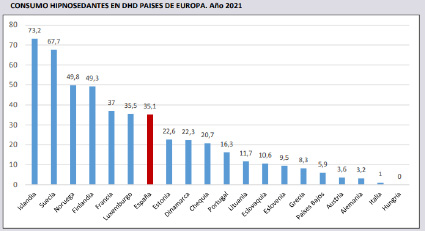

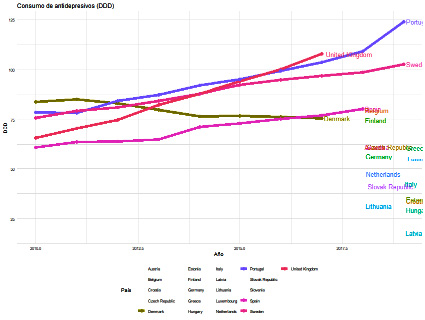

Observando las gráficas 1, 2 y 3 podemos ver que España está entre los países más consumidores de distintos psicofármacos:

Gráfica 1. Consumo ansiolíticos en DHD en países de Europa (Teruel, 2023)

Gráfica 2. Consumo hipnosedantes en DHD en países de Europa (Teruel, 2023)

Gráfica 3. Consumo antidepresivos en DDD en países de la OECD (elaboración propia a partir de datos de Civio)

España tiene un buen sistema sanitario. A pesar de los ataques y recortes, es un sistema “too big to fall”, demasiado grande para caer. No por su papel en el cumplimiento del derecho a la salud y el mantenimiento de la igualdad de oportunidades sino por la proporción de la actividad económica del país que depende de él, como transferidora de recursos públicos hacia el sector privado. En la actualidad, la industria privada, tanto de cuidados como de producción, no intenta competir con la pública. Desde luego tampoco es una relación de cooperación. Es un parasitismo. Las enormes cantidades de dinero que se desvían año tras año a través de concesiones, conciertos y la partida siempre creciente del gasto farmacéutico es un secuestro de la posibilidad de inversión en infraestructuras e innovación, así como en personal y en formación.

Por este motivo, cuando se dan recortes, se recortan de todos los servicios sociales, pero la sanidad es el único servicio que sigue manteniendo sus puertas abiertas, haciendo que sea la única ventanilla a la que pueden asistir las personas con distintas necesidades sociales, medicalizando sus problemas y alimentando el ciclo.

4. ¿Está la atención primaria preparada para abordar la salud mental sin un recurso tan sistemático como los psicofármacos?

Podemos entender los psicofármacos como un andamio. Uno monta un andamio porque va a comenzar un trabajo de rehabilitación. Esta rehabilitación puede ser una psicoterapia o el abordaje de los problemas sociales, laborales, etc. Hay una parte de esta rehabilitación (social, laboral) que pese a no ser sanitaria está siendo abordada en los centros sanitarios. Estamos usando una pala para cortar un árbol. Hay otra parte que es sanitaria (atención psiquiátrica-psicológica), que debería ser manejada por especialistas en psiquatría o psicología clínica, pero hay grandes difucultades en el acceso y en las prestaciones que están financiadas públicamente. Hay otra parte que es intrínsecamente atención primaria por el abordaje longitudinal y transversal que definen este nivel. Está demostrado que tener un mismo médico de familia durante varios años reduce las hospitalizaciones y la mortalidad. La atención primaria tiene muchas carencias. Faltan recursos, en general. El exceso de burocracia y la medicalización de procesos no médicos satura el trabajo de los médicos y profesionales sanitarios.

5. ¿Qué responsabilidad tiene la industria farmacéutica en el uso excesivo de psicofármacos?

La industria farmacéutica, como cualquier otro lobby, hace uso de la captura corporativa. La captura corporativa es el proceso intencionado por el cual las decisiones políticas responden a un interés particular, privado, en detrimento del interés público. El resultado es una regulación injusta o la ausencia de regulación cuando esta es necesaria para la protección del bien común. (Royo, 2019)

La captura corporativa tiene cuatro componentes:

- Captura material o corrosiva: busca ganarse a los reguladores a través de puertas giratorias, donaciones a partidos, o incluso acciones ilegales como sobornos.

- Captura social: busca ganarse a la sociedad, haciendo “disease mongering” o “promoción de la enfermedad” a través de medios de comunicación, la financiación de asociaciones pacientes que acaban defendiendo los intereses de la propia industria, o el marketing directo.

- Captura intelectual: la industria tiene mil tentáculos que intervienen en toda la cadena de la supuesta “ciencia”. Controlan la formación de grado a través del patrocinio de cátedras universitarias y pagos a directos a profesores-investigadores. Controlan la formación continuada a través de los congresos y financiación de sociedades científicas. Controlan la investigación, financiando las fases finales de las moléculas más prometedoras, quedándose luego con el retorno cuando estas salen al mercado siendo muy lucrativas. Controlan la publicación a través de la financiación de las revistas. Controlan la recomendación y guías clínicas a través de su influencia en los comités asesores y decisores.

- Captura cultural: influyen en los reguladores porque pertenecen al mismo grupo social, tienen las mismas amistades, llevan la misma ropa, tienen el mismo estatus.

La captura social y la intelectual actúan principalmente fomentando la prescripción, mientras que la captura material y cultural actúan sobre el legislador, promoviendo una legislación favorable para sus estrategias y negocios.

6. ¿Cómo afecta el sistema MIR y la práctica clínica habitual de los residentes a la prescripción de psicofármacos? ¿Se nos inculca como médicos esta prescripción sin medida?

El modelo de formación médica destaca por su excesivo enfoque biologicista, dejando de lado aspectos psicosociales y éticos. Desde luego hay una gran carencia del fomento de la reflexión crítica. La alta competitividad tanto en el acceso como durante el grado de medicina hace que tengamos deportistas de élite de sacar buenas notas. Jóvenes que sabemos economizar el estudio y el esfuerzo para maximizar el resultado de escupir contenidos y rellenar exámenes. El pensamiento crítico no se ve recompensado de ninguna forma. De hecho, puede no solo alejarte de las buenas notas sino que además puede penalizarte enemistándote con “los poderosos”. Señores y señoras con carreras consolidadas que pueden hacerte la vida personal y profesional muy difícil.

La formación MIR es una continuación de este sistema, añadiendo al perfil de persona en formación el perfil de personal laboral. Los resultados en exámenes son sustituidos por “sacar el trabajo adelante sin causar muchos problemas”. La excesiva carga asistencial hace que los profesionales de los que tenemos que aprender encuentren en la prescripción una respuesta rápida a las situaciones que hemos comentado antes, haciendo que asumamos estas prácticas como la “práctica estándar”.

7. ¿Qué medidas podrían tomarse para reducir la sobremedicalización y avanzar hacia un modelo más centrado en las personas?

En primer lugar hay que matizar el modelo “más centrado en las personas”. Una de las trampas de la medicina personalizada es que cuando toda enfermedad se lleva hasta el componente más pequeño (a veces, incluso a perfil genético), toda enfermedad se convierte en rara. Esta conversión del yo en “lo raro” es un spin-off de la individualización del cliente, creando un nuevo nicho de negocio.

Tal como sugieren algunos autores (Padilla, 2019), es importante también dejar de prescribir hábitos de vida y entender las condiciones de vida. No nos parece extraño decir a nuestros pacientes “haga más ejercicio”, “coma más sano”. No obstante, en ocasiones cumplir con estos preceptos no solo desplaza la responsabilidad al individuo en controlar factores sobre los que muchas veces no tienen control. Sería como prescribirles: “tenga un trabajo estable estable y bien pagado”, “no pertenezca a ningún colectivo excluido” o “viva en un barrio con amplias zonas verdes”.

Por ese motivo, es fundamental desmedicalizar, desindividualizar y recuperar el potencial político de la sanidad pública como forma de lucha contra las desigualdades sociales (no solo en salud). No tendría que ser raro ver a médicos y sanitarios en manifestaciones o reclamando derechos laborales (de otros colectivos, no solo del médico), impidiendo grandes proyectos de especulación inmobiliaria, impidiendo desahucios o luchando contra los lobbys. Frente a una medicina 4P (personalizada, preventiva, predictiva y participativa) hay que reclamar una salud pública 4P (poblacional, política, promotora y procomún).

8. ¿Cómo podemos implicar al estudiantado de medicina en una visión crítica de la salud mental de la población?

La realización de jornadas y eventos de formación no formal como este es ideal para hacer un “primer contacto” con los distintos temas. Luego se puede profundizar más en actividades de representación o entrando en grupos más específicos. El CEEM siempre se ha caracterizado por ser la punta de lanza de los aspectos más sociales de la profesión.

Es fundamental que el estudiante de medicina forme parte de la sociedad. No puede estar en la torre de marfil, pensando que la realidad es solo lo que se enseña en la facultad y lo que ve en su entorno privilegiado. Una buena forma es participar en otras asociaciones, no solo en sociedades científicas y colegios de médicos, los cuales suelen tener conflicto de interés. También hay que tener cuidado con las asociaciones de pacientes por los motivos previamente expuestos. Es preciso que el estudiante y el futuro residente conozca su entorno y sea un activo en su comunidad.

Pero la clave es encontrar el sentido de la acción. A cada persona nos toca más un tema: el cambio climático, los derechos laborales, la salud mental, etc. En mi caso, mi interés es conseguir una sociedad más igualitaria, y los lobbies son uno de los mayores obstáculos para este fin. En el mundo sanitario, como hemos comentado, la industria farmacéutica es un lobby que lo toca todo o casi todo, por lo que la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento (AAJM) ofrece formación y herramientas que dan sentido a nuestro activismo por una sociedad más justa.

Referencias:

- BDCAP, Área de información y estadísticas de atención primaria. Secretaría General de Salud Digital, información e innovación del SNS. Subdirección General de Información Sanitaria. Consumo de antidepresivos, ansiolíticos e hipnóticos y sedantes. 2024. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/SIAP/12_Ansioliticos_antidepresivos_hipnoticos.pdf

- Padilla J. ¿A quien vamos a dejar morir? Sanidad pública, crisis y la importancia de lo político. Capitán Swing. 2019.

- Valdés A. Política del malestar: Por qué no deseamos alternativas al presente. DEBATE. 2024.

- Teruel C. Datos y hechos sobre benzodiacepinas y otros ansiolíticos e hipnosedantes. 2023. Disponible en: https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/agoraDGPNSD/2023/Agora16/231010_XVI_AGORA_Cristina_Teruel.pdf

- Civio. Consumo de antidepresivos en Europa. 2021. Disponible en: https://datos.civio.es/dataset/consumo-de-antidepresivos-en-europa/

- Royo-Bordonada MA. Captura corporativa de la salud pública. Rev. Bioética y Derecho [Internet]. 2019 [citado 2025 Jul 26] ; ( 45 ): 25-41. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1886-58872019000100004&lng=es.